「それって本当に“バリアフリー”?共生社会に必要な“意識の視点”」

バリアフリーアドバイザーの白倉栄一です。

人は、どうしても「自分事」でないと、なかなか興味を持ちにくいものです。

たとえば、バリアフリーという言葉。

自分や家族・友人が困っていないと、関心を寄せる機会は少ないかもしれません。

実際に私がバリアフリーに関わる活動をしていても、

-

- 「いいことしてるね」

- 「でも今の自分には関係ないから…」

こんな反応をいただくことも少なくありません。

でも「共生社会」とは、自分と違う相手を“理解しようとする姿勢”が土台になります。

これは日常生活だけでなく、ビジネスにおいても非常に大切な考え方です。

自分とは関係ないと思ってしまう瞬間

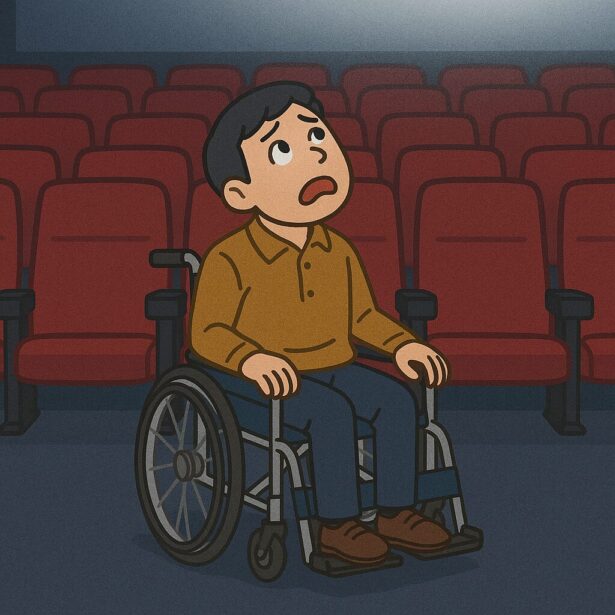

ある日、車椅子利用者が映画館へ行きました。

でも多くの映画館で、車椅子用スペースは「最前列」のみにしか用意されていません。

さすがに、映画を最前列で見るのはかなり辛い体験です。首が痛くなるし、映像も見づらい。

そんな中、利用者が「もっと後ろで観たいな」と声を上げたとき、ある人はこう言いました。

「でも、バリアフリーにはなってるんでしょ?それ以上は贅沢じゃない?」

この言葉、あなたならどう感じるでしょうか?

少し視点を変えて考えてみましょう。

たとえば、もしあなたのスマホが壊れて、ガラケーしか使えなくなったとします。

そんなとき、誰かから「電話ができれば十分でしょ?」と言われたら、納得できますか?

おそらく、「それは違う」と感じるはずです。

つまり、自分が当事者になって初めて分かる“本当の不便さ”があるということ。

悪気のない言葉でも、相手を深く傷つけてしまう

映画館の話に戻しましょう。

車椅子席が「最前列にしかない」状況を、「十分配慮されている」と言えるでしょうか?

もちろん、施設の構造やコストの都合ですぐに改善できないこともあります。

でも、「もっと快適に楽しんでもらいたい」と考えること自体が、意識のバリアを減らす第一歩です。

「共に生きる社会」を目指すには、「自分には関係ない」と思ってしまう壁を乗り越えることが重要です。

“意識のバリア”に気づいたときが、行動のきっかけになる

今回ご紹介したのは、目に見えにくいけれど確かに存在する「意識のバリア」についてでした。

意識の持ち方一つで、誰かの行動を後押しすることもあれば、逆にブレーキをかけてしまうこともあります。

あなたの一言が、誰かの世界を変えるかもしれません。

関連する投稿

- 障害者と健常者との気軽なコミュニケーションをとれる共生社会へ

- 車椅子人口増加でも気軽に買い物・レストランへ行けること

- 車椅子に乗っている人って何が原因なの?①

- バリアフリーを自分事として捉えてみるための方法とは?⭐︎

- 東京パラリンピックのためには関心度を上げていく必要性

現在の記事: 「それって本当に“バリアフリー”?共生社会に必要な“意識の視点”」