車椅子利用者が快適に通れる幅とは?通路・ドア設計で絶対に外せないポイント

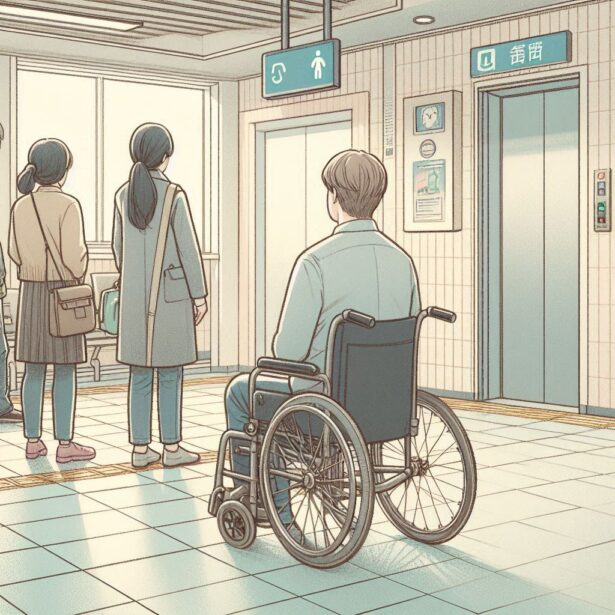

日常の中で、バリアフリーという言葉を聞いたことはあっても、実際にどこまで意識して設計や配置をしているでしょうか。この記事では、車椅子利用者が快適に通れる幅の重要性について、具体例を交えながらお伝えします。

車椅子利用者が通る際に、「幅」という要素はあらゆる面で重要なポイントになります。

あなたは車椅子に試乗した経験がありますか?

もし一度も経験がなければ、車椅子の幅感覚を正しく理解できないかもしれません。その結果、頭の中のイメージだけで「これは通れるだろう」と判断しがちです。

しかし実際には、車椅子利用者が来店したり職場で働き始めてから、「かなりギリギリ」「通行できない」といった問題が発覚するケースもあります。

せっかく整備するのであれば、利用者に喜ばれる環境づくりを目指したいものです。

そのために欠かせないのが「車椅子への試乗チェック」と「車椅子利用者の意見のヒアリング」です。

クルマの内輪差をイメージすると分かりやすい

通れない通路を設計してしまうと、利用者は目的地まで来ても利用できず、お帰りいただくことになってしまいます。これは絶対に避けたい事態です。

車椅子には手動タイプと電動タイプがあり、幅は手動で約60cm、電動で約70cmが一般的です。

注意すべきは、まっすぐ進むだけでなく「曲がる動作」にも十分な幅が必要な点です。直線は通れても直角に曲がるには90〜120cmほどのスペースが必要になります。

これは車の運転でいう「内輪差」と同じ原理です。車椅子も曲がる際には追加のスペースがなければスムーズに通れません。

通路幅が狭いと様々なトラブルに発展する

幅が確保されていないと、洋服売り場では商品にタイヤが触れて汚れる可能性があり、買い物の楽しさが損なわれます。

職場でも、通路が狭ければ何度も「すみません、後ろ通ります」と声をかけなければならず、お互いにストレスや時間のロスが発生します。

最初から通路を広く設計すれば、このような無駄なやり取りや作業中断を防ぐことができます。

ドア幅も忘れずに確認を

通路幅と同時に重要なのが、ドアの幅です。部屋の中は広くても、ドアが狭ければ車椅子は入れません。

これは、かつて荒井注さんがカラオケボックスを開業しようとした際、カラオケ機器を搬入できないドア幅だったというエピソードと同じです。

笑い話のようですが、車椅子利用者にとっては深刻な問題です。設計段階で必ず試乗チェックや意見確認を行いましょう。

——ちょっとした配慮が、誰もが利用しやすい空間をつくります。

最後までお読みいただきありがとうございます。小さな改善が、大きな安心と快適さを生み出します。ぜひ明日からの設計や運営に活かしてください。

関連する投稿

- 店舗の駐車場において車椅子利用者が使いやすいバリアフリー対応とは?

- 車椅子でも利用できるバリアフリー発想のビジネス展開

- 車椅子利用者とのズレが生じてしまう駐車場のバリア事例とは?⭐︎

- 車椅子ユーザーが困る身障者用駐車スペースの“カラーコーン問題”とは?

- 車椅子のバリアフリー化は楽しめるエンターテイメントへ

現在の記事: 車椅子利用者が快適に通れる幅とは?通路・ドア設計で絶対に外せないポイント