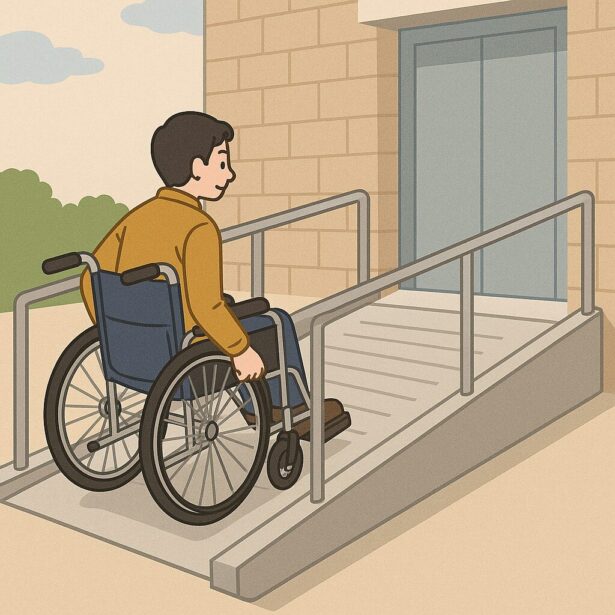

スロープがあるのに使えない?車椅子ユーザー視点で見た「勾配設計の落とし穴」

このブログシリーズでは、バリアフリーを「設備」だけで終わらせないためのヒントや気づきを、実体験を交えてご紹介しています。車椅子ユーザーとして感じたリアルな視点から、より良い接遇や環境づくりの参考になれば幸いです。

私は普段、自分一人で車椅子を漕いで移動することが多いのですが、立ち寄ったお店で驚くほど急なスロープに出くわすことがあります。

たしかに車椅子には車輪がついていますが、すべての坂を登れるわけではありません。限度があるのです。

実際に歩く人でも疲れを感じるような坂であれば、手動の車椅子では登り切るのはほぼ不可能です。

だからこそ、スロープを設置する際には「勾配」に十分注意する必要があるのです。

「お気軽に声をかけてください」のひと言が安心につながる

敷地の制限などにより、どうしても勾配が急になってしまう場合もあると思います。

そんなとき、「お困りの際はお手伝いします。お気軽に声をかけてください」というひと言があるだけで、車椅子ユーザーにとってはとても心強く感じます。

しかし現実には、「うちはスロープがあるので大丈夫です」と案内され、実際に行ってみるととても登れないほどの傾斜だったというケースもあります。

以前もお伝えしましたが、「バリアフリーです」とPRしている施設ほど、現場での不備が目立つこともあるのです。

バリアフリー法の勾配基準は「1/12」

バリアフリー法では、スロープの勾配は原則1/12以下、つまり12メートル進んで1メートル上がる程度とされています。高さが16cm以下のスロープは1/8まで許容されていますが、これを超えるとかなり急な印象になります。

私が実際に行ってきた観光地の中でも、特に勾配が厳しかったと感じる場所が5つあります。

①三保の松原 ②偕楽園 ③上野動物園(ペンギン前) ④桂浜公園(坂本龍馬像前) ⑤袋田の滝

いずれも魅力的な場所ですが、自力で車椅子を操作するには非常に厳しく、介助者でも相当な体力が必要です。

こうした場所では、「スロープがある」=「安全に使える」ではないという現実があります。

車椅子に試乗してみると“気づき”が増える

私自身、健常者だった頃を思い返すと、少しの傾斜でも車椅子では大きな負担になることを想像すらしていませんでした。

だからこそ、一度車椅子に試乗してみることをおすすめします。思っていた以上に勾配の厳しさに気づくはずです。

その気づきが、バリアフリー設備を設計・運用するうえで大切な感覚になります。

まずは「相手の立場に立つ」という第一歩を踏み出すこと。それが、心地よい空間づくりの出発点です。

これからますます高齢化が進み、車椅子や歩行補助が必要な方が増えていくでしょう。

そのときに、「ここなら安心して来られる」と思ってもらえる場所を増やすことが、地域全体の価値にもつながります。

そして、もしハード面でどうしても調整が難しいのであれば、マンパワーや工夫でカバーする方法を考えることも大切です。

完璧なバリアフリーでなくても、「心のバリアフリー」があれば、利用できる場所は必ず広がります。

バリアフリーは「ハード(設備)」だけでなく、「ソフト(対応力)」も重要です。心を通わせるおもてなしが、誰にとっても安心できるお店づくりにつながります。

関連する投稿

- 車椅子でいける段差・勾配のなくトイレのある貸会議室

- 新一万円札の渋沢栄一氏の『論語と算盤』から考えてみるバリアフリー

- 車椅子の乗降時におけるバリアフリーを考えた駐車スペースのサイズとは?

- せっかく造った多目的トイレが設計ミスとなりバリアとなる課題⭐︎

- 誰もが何気なくやっていることがバリアフリーに、それが新しい価値へ⭐︎

現在の記事: スロープがあるのに使えない?車椅子ユーザー視点で見た「勾配設計の落とし穴」