その多目的トイレ、本当に使えますか?バリアフリー設備の“落とし穴”とは

このブログシリーズでは、バリアフリーを「設備」だけで終わらせないためのヒントや気づきを、実体験を交えてご紹介しています。車椅子ユーザーとして感じたリアルな視点から、より良い接遇や環境づくりの参考になれば幸いです。

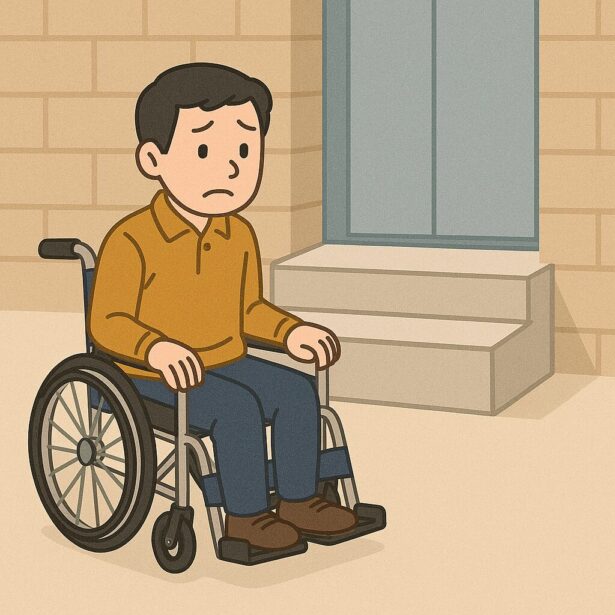

「バリアフリーにすれば喜ばれる」と思っていても、実は思わぬ“落とし穴”が潜んでいることがあります。

それが、設備そのものの設計ミスや欠陥です。

特に多く見かけるのが、多目的トイレの不備や設計上の問題です。

今回は、実際に私が体験した“使えなかった多目的トイレ”を例に、どのような問題があるのかをご紹介します。

使えないのに「多目的トイレ」と表示された空間

ある日、地下鉄で再開発された街を訪れた際、駅構内のトイレではなく、ショッピングモール内のトイレを利用しようとしました。

モール内の2階、やや奥まった場所にあったそのトイレは、「多目的トイレ」と表示されていました。

しかし実際のスペースは、縦180cm × 横70cmほどの極めて狭い空間。

見た目は一般トイレと変わらず、なぜ「多目的トイレ」と表示されているのか疑問が残る設計でした。おそらく、手すりを付けたことで「バリアフリー対応」としてしまったのでしょう。

ですが、車椅子の幅は一般的に60〜70cmあります。これでは回転もできず、事実上「使えないトイレ」だったのです。

誤った設備は“信頼”を損ねてしまう

なぜこのようなトイレが造られてしまったのかは不明ですが、無理に狭い空間に設置したバリアフリー設備は、逆効果になる可能性があります。

「あるのに使えない」という経験は、利用者にとっては大きなストレスです。

「多目的トイレ」と表示されているのに実際には使えないと、「この施設は基準を理解していない」と不信感を抱かれることにもなりかねません。

たとえば、 ・「なぜこの広さで多目的トイレ?」 ・「使えないなら、最初から表示しないでほしい」 ・「別の場所を探さなければならず困った」 といった声があがるのも当然です。

これは、設計や施工に関わる人たちが、車椅子利用者の視点を知らないことが原因かもしれません。

実際、ある建築関係者から「多目的トイレの基準がわかりにくく、参考資料も少ない」と聞いたことがあります。

たしかに、実用的なガイドラインやわかりやすい事例が不足しているのが現状です。

そこで私自身が実体験をもとに調査・整理し、誰でも見られるように無料PDFとしてまとめた「トイレ設計ノウハウ資料」を公開しています。

本当に大切なのは「使えてはじめて価値がある」こと。形だけ整えても、意味がないのです。

ぜひ、設計に関わる前に一度確認していただければと思います。

バリアフリーは「ハード(設備)」だけでなく、「ソフト(対応力)」も重要です。心を通わせるおもてなしが、誰にとっても安心できるお店づくりにつながります。

関連する投稿

- バリアフリーは「コスト」ではなく「チャンス」――選ばれるお店になるために今できること

- “バリアフリー対応のお店が選ばれる”時代へ|今こそ知っておきたい集客のチャンス

- 車椅子利用者が駐車場にとめやすくするための対応⭐︎

- ホームページ・Youtubeのようにバリアフリーも一瞬が勝負とは?⭐︎

- 車椅子で走行しにくい平らな道の種類とは?

現在の記事: その多目的トイレ、本当に使えますか?バリアフリー設備の“落とし穴”とは