「障害を乗り越える力|『できない』を『できる』に変える思考と行動とは」

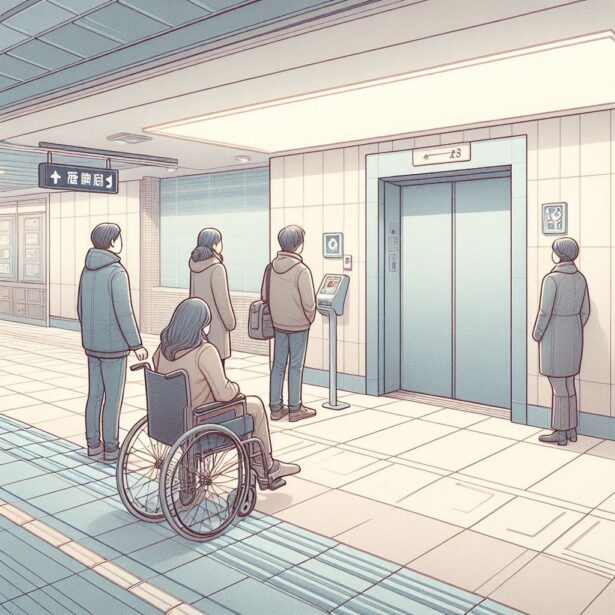

障害者になって最初に感じたのは、「できないこと」が増えた現実でした。

健常者だった頃は当たり前にできていたことが、障害を負ったことで次々とあきらめざるを得なくなります。

そのひとつがボウリングでした。

「ボウリングなんてできなくなっても大したことない」と思う人もいるかもしれません。

しかし私にとっては、ボウリングができなくなることは大きな喪失感でした。

障害を負っても人生を前に進めていくには、「できない現実」をどう受け止め、どう向き合うかが大切です。

ネガティブなままでは誰も救ってはくれません。

自分自身の力で立ち上がり、向き合う覚悟が必要なのです。

障害者として生きてきた22年間、私はそう確信しています。

この経験が、同じように悩む方の参考になればと願っています。

「できなくなったこと」への後悔は誰にでもある

障害を負う前、私はボウリングが得意でした。

マイボールやマイシューズこそ持っていなかったものの、スコアは平均180、最高251を記録したこともあります。

「一生楽しめる趣味だ」と本気で思っていました。

しかし脊髄損傷で歩けなくなったとき、真っ先に浮かんだのが「もうボウリングができない」という現実でした。

もちろん車椅子でもボウリングは可能です。

ですが、自分が求めていた“真剣勝負”のボウリングとは違うと感じてしまい、受け入れられなかったのです。

「できなくなったこと」への後悔は、誰もが一度は通る道かもしれません。

「できること」への集中が前向きな力になる

落ち込む日々の中で、私は「できないことより、今できることに集中しよう」と考え直しました。

私には手の機能が残っていたので、キーボード入力のスピードを極めようと決めたのです。

入院先のリハビリ病院にあった東芝ルポ(ワープロ)で、毎朝1時間、ひたすら入力練習を行いました。

リハビリの先生方に交渉し、スポーツ訓練の合間を縫って練習を続けた結果、3ヶ月でタイピング速度が約3倍に向上しました。

復職後も帰宅してから毎日入力練習を続け、ついには10分で1300文字入力できるようになりました。

このスキルは、復職後の大きな自信と成果につながりました。

残存機能を活かせば、誰でも「人一倍できる」に変えられる

残っている機能に目を向け、それを最大限活かすことができれば、自信とやりがいは必ず生まれます。

私もその延長線上で人事総務課長として、一般社員と同じように仕事を任されるようになりました。

日本理化学工業の大山会長が語った「人の究極の幸せは、愛される・褒められる・必要とされる・役に立つ」という言葉は、障害の有無に関係なく、人の本質を突いていると感じます。

また、日本のパラリンピックの礎を築いた中村裕先生は、「残存機能を活かすことが生活の質(QOL)を高める」と強く訴えました。

障害者であっても、働いて税金を納めることが生きがいにつながるという考え方は、まさに私の信念と重なります。

できないことに悩むより、「今、できること」を探し、それを徹底的に磨く。

そうすれば人生は必ず前に進み、明るい未来が見えてくるはずです。

私は今、起業という新たな挑戦に踏み出しました。

まだ安定はしていませんが、未来を信じて、共に頑張りましょう。

関連する投稿

- 仕事に役立つメモを高速にとるコツとは一体何か?

- 仕事の効率化を図ればハンディキャップも感じさせなくなる!

- いい組織をつくるために覚えておきたいこと(実践編)

- 車椅子ユーザーが職場での仕事をする際の時間管理とは?

- 相手がいる仕事は戦術を考えて臨むとスキルアップにつながる

現在の記事: 「障害を乗り越える力|『できない』を『できる』に変える思考と行動とは」