「テーブルの高さ」が売上を左右する?──車椅子ユーザーが“また来たくなる”飲食店づくりのポイント

「バリアフリーは設備だけの問題ではない」

そう気づいたとき、あなたのお店は一歩先の“選ばれる店舗”になる可能性があります。

このシリーズでは、まだバリアフリーを意識していなかった店舗・事業者の皆さまに向けて、超高齢化社会を見据えたヒントや気づきのきっかけをお届けしています。

テーブルレイアウトまで配慮できれば“また来たい店”になる

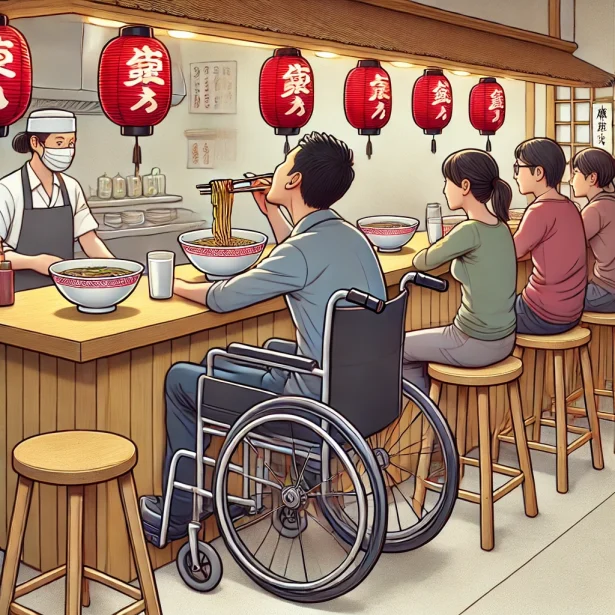

飲食店で車椅子のまま入店できたとしても、それだけではバリアが解消されたとは言えません。

多目的トイレの有無や段差解消なども大切ですが、意外と見落とされがちなポイントが「テーブルまわりのレイアウト」です。

スペースが狭く、窮屈な配置では、せっかく来店されたお客様にとって居心地の悪さにつながってしまいます。

逆にそこまで配慮されたお店は、まだ少ないのが現状。

だからこそ、今が大きな差別化のチャンスと言えます。

バリアフリー化を前向きに考えている経営者の方には、ぜひ知っていただきたいポイントです。

狭い・低いテーブルは“視線だけで敬遠される”

車椅子ユーザーは、お店の入口から店内を見ただけで、「ここは狭そうだな」と感じると、候補から外してしまうことがあります。

その判断にかかる時間は、たった3秒程度。

たとえ通路を工夫していても、テーブルの高さやまわりのスペースが狭いと、入店をためらってしまいます。

特に高さの低いテーブルは、車椅子の膝がテーブル下に入らず、手前で食事するしかないという姿勢になってしまいがちです。

これは猫背のような体勢になり、非常に疲れやすく、快適な食事とは言えません。

推奨されるテーブル高さは70cm前後です。

この高さなら、多くの車椅子ユーザーが無理なく利用できます。

幅も要注意──60cm未満のテーブルでは入れない

車椅子の幅は最低でも60cm程度あります。

そのため、60cmより狭いテーブルは、車椅子を奥まで入れられないため、やはり窮屈な姿勢での食事になってしまいます。

特に和食店など、昔ながらの小さな木製テーブルを採用している店舗では、物理的に利用が難しいことも少なくありません。

脚の幅も重要です。

目安としてテーブル下に70cm以上の空間があると、車椅子の前輪が当たらずスムーズに入れます。

「全テーブルを変えるのは厳しい…」という場合も、車椅子対応のテーブルを数席だけでも確保しておくと、印象は大きく変わります。

混雑時などには、お客様にご協力いただき席を譲っていただくよう、丁寧な案内を心がけましょう。

テーブル周辺スペース=“快適さ”を決める重要要素

車椅子の全長は90cm以上あるため、テーブル周辺にはそれ相応の奥行きと通路幅が必要です。

周囲とぶつかりそうなレイアウトでは、「入りたい」と思っても入れないという事態になりかねません。

これはまさに、縦列駐車でスペースがなければ車が止められないのと同じです。

実際には車椅子当事者に体験してもらいながらレイアウトを調整するのが、最も確実な方法です。

「このくらいで大丈夫だろう」と健常者の感覚で設計すると、見落としがちな“使いにくさ”が残ってしまいます。

ぜひ一度、実際の利用シーンをシミュレーションしていただきたいと思います。

ほんの数cmの配慮が、車椅子ユーザーの「また来たい」に変わります。

今からできること、あなたのお店にもきっとあります。

関連する投稿

- 車椅子利用におけるバリアフリーの重要度はトイレ

- 車椅子利用のバリアフリー設計における注意すべきポイント

- バリアフリーへの第1歩は車椅子への試乗からスタートする

- 車椅子でのお買い物を想定する際は店内の巡回を通してバリアをなくしていく

- 「段差だけじゃない!車椅子ユーザーが直面する“見えないバリア”とは」

現在の記事: 「テーブルの高さ」が売上を左右する?──車椅子ユーザーが“また来たくなる”飲食店づくりのポイント