「そのスロープ、登れますか?バリアフリー設置で見落とされがちな“勾配”の落とし穴」

バリアフリーアドバイザーの白倉栄一です。

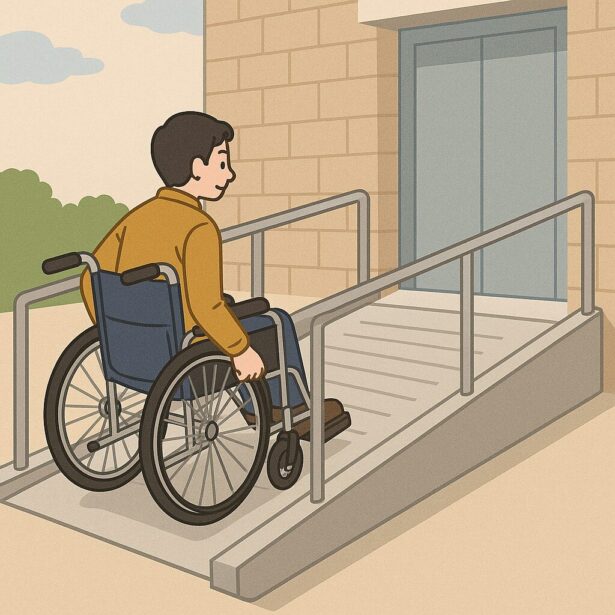

車椅子利用者にとって、店舗や施設の入口に段差があると、「ここは無理だ」と判断されてしまいます。

そこで段差を解消しようとスロープを設置するケースが多く見られますが、実は「勾配の基準」が守られていないスロープが少なくありません。

一見バリアフリーに見えても、急勾配であれば危険で使えないのです。

急勾配スロープは「使えない」だけでなく「危険」

勾配が急すぎるスロープは、車椅子利用者自身はもちろん、介助者にとっても大きな負担になります。

特に後ろから押している場合、手を離してしまえば転倒や事故にもつながる危険があります。

「せっかく作ったのにクレームになってしまう」――そんな残念な事態を防ぐためにも、勾配基準を正しく知っておくことが大切です。

スロープ設置の基本!2つの勾配基準

スロープの勾配には、国土交通省が定める2つの基準があります。

- ① 建築物移動等円滑化基準(最低限の基準)

高低差1に対して水平距離12(例:450mm上がるには5,400mmの長さ)

=勾配は約4.8度 - ② 建築物移動等円滑化誘導基準(望ましい基準)

高低差1に対して水平距離15(例:450mm上がるには6,750mmの長さ)

=勾配は約3.8度

このように、勾配は想像以上に緩やかである必要があります。

単なる目分量で判断せず、しっかりと設計段階から意識することが重要です。

実は私自身、2000年に自宅を建てた際、何度もやり直してもらいましたが、今思えば基準を知らずに妥協してしまったと後悔しています。

「利用者目線」がなければ意味がない

どんなにお金をかけてバリアフリーを整備しても、それが利用者の視点とズレていれば意味がありません。

過去にも「見た目は整っているが実際は使いづらい」スロープや設備を数多く見てきました。

可能であれば、実際の車椅子利用者や専門家にアドバイスをもらいながら設計・施工を進めることをおすすめします。

バリアフリーは、安心・安全であってこそ真価を発揮するものです。

関連する投稿

- 「車椅子で楽しめる業種はまだ少ない?バリアフリー対応で広がるビジネスチャンス」

- エレベーターにも“思いやり”を。車椅子やベビーカー利用者が安心できる2つの工夫

- 車椅子のバリアフリーは駐車場の路面状態に注意したい

- 身障者用駐車スペースによるトラブル防止のためにどうするか?

- 車椅子のバリアフリー化が進むと諦めていた人が復活するのでは?

現在の記事: 「そのスロープ、登れますか?バリアフリー設置で見落とされがちな“勾配”の落とし穴」