その情報、本当に正しい?お店の“バリアフリー可”表示に潜む落とし穴と信頼される発信のコツ

バリアフリーアドバイザーの白倉栄一です。

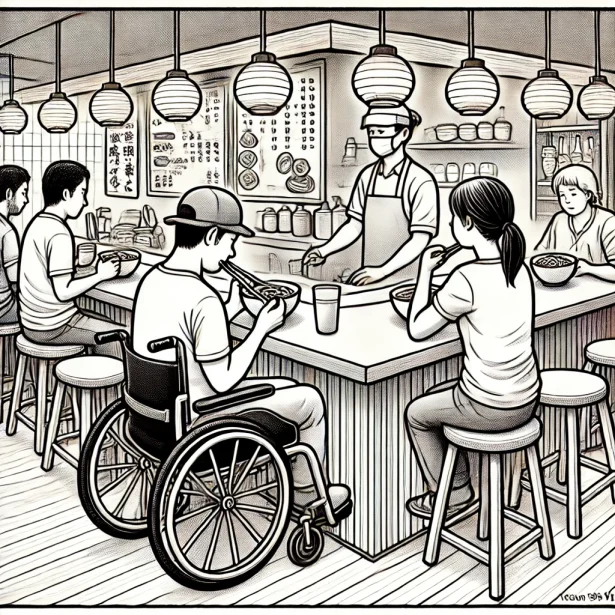

小売店や飲食店など、商業施設におけるバリアフリー情報は、車椅子ユーザー本人はもちろん、ご家族やご友人も熱心に探しています。

近年ではベビーカー利用者からのニーズも高まっており、検索サイトや店舗の公式サイトでバリアフリー情報を確認できることが、大きな価値を生むようになってきました。

しかし、そうしたニーズが増える一方で、実際には「誤情報」も散見されるようになっています。

今回は、バリアフリー情報を正しく掲載するために注意したいポイントを3つの視点でご紹介します。

① 「バリアフリー可」の一言では、安心できない

「バリアフリー可」と書かれているだけでは、具体的にどの設備が対応しているのかが分からず、利用者は安心できません。

たとえば、

- 段差がないだけなのか?

- 多目的トイレがあるのか?

- 通路幅が広いのか?

これらが明記されていないと、「実際には使えなかった」というトラブルにつながります。

ある施設では、「バリアフリー可」と表示されているにもかかわらず、入口には階段があり、エレベーターの前に辿り着くまで車椅子ごと持ち上げる必要がありました。

その場にたまたま力自慢のスタッフがいたため対応できましたが、もし不在だったら? 電動車椅子だったら?

こうした事例からも分かるように、「心のバリアフリー」だけでなく、「設備としてのバリアフリー」が明確に伝わる情報提供が必要なのです。

② 信頼される情報は、文字よりも“画像”で伝わる

「車椅子でも利用可」と記載されていても、実際にトイレ前に段差があって利用できない、というケースも少なくありません。

文字情報だけでは限界があります。

そんなとき、施設の入口やトイレ周辺の写真があるだけで、利用者は「これは自分でも使えそうか?」をイメージしやすくなります。

特に車椅子ユーザーやベビーカー利用者にとって、画像は「安心の材料」であり、信頼感を大きく左右します。

③ 正しい情報発信は、収益にもつながる

バリアフリー情報を正しく、そして具体的に発信することは、施設の“収益アップ”にもつながります。

なぜなら、バリアフリーに対応した施設はそもそも選択肢が少ないため、いったん信頼を得られれば「また利用したい」というリピーターを獲得しやすくなるからです。

また、利用者自身が「このお店は自分に合っている」と判断できる情報を得られることで、来店前の不安も減少します。

つまり、正確で具体的な情報提供は、利用者・施設側ともに“Win-Win”の関係を築ける有効な手段になるのです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

バリアフリー対応における「伝え方」は、利用者との信頼関係を築く第一歩です。

今日からできることから、ぜひ見直してみてください。

関連する投稿

- FAQ(よくある質問)におけるバリアフリーの情報公開が誠実さを与える

- 予約の不便さが集客機会を失う|バリアフリー対応は“見える化”と“簡単化”がカギ

- 車椅子で行けるバリアフリーはいろいろな方法で探している

- 車椅子利用のお客さまが来店される場合の駐車スペースについて⭐︎

- こころのバリアフリーであっても意思表示をしないと伝わらない理由⭐︎

現在の記事: その情報、本当に正しい?お店の“バリアフリー可”表示に潜む落とし穴と信頼される発信のコツ